„Digitalisierung war gestern, KI ist heute?“, lautete der Titel der Veranstaltung. Wer aus Deutschland kommt, kann schon über den ersten Teil der Frage nur müde lächeln: Digitalisierung als etwas von gestern? Wohl eher nicht – gerade auf das Gesundheitssystem trifft das nicht zu. Die Diskussionsrunde in München brachte zumindest ein bisschen Beruhigung: Auch in anderen Ländern läuft nicht alles rund.

Dimitri Varsamis (Ph. D.), ehemaliger „Head of Innovation“ beim „National Health Service” (NHS) des Vereinigten Königreichs (UK), bezeichnete die Digitalisierung als eine „never ending story“: Er stellte einige Baustellen vor, an denen das NHS noch werkelt. Eine Herausforderung ist nach wie vor, Daten aus verschiedenen Quellen miteinander zu verknüpfen. Es ist ein Problem, das man in der Bundesrepublik nur zu gut kennt. Denn nur wenn Gesundheitsdaten strukturiert vorliegen, sind sie digital gut nutzbar. Soll heißen: Informationen, die etwa im Krankenhaus, in der ärztlichen Praxis oder in Registern in unterschiedlichen Formaten vorliegen, lassen sich nur schwer miteinander verbinden. Das aber ist Grundvoraussetzung, um sie vergleichen, umfassend analysieren und daraus Erkenntnisse – zum Beispiel über die Behandlung von Patient:innen – ziehen zu können. Das gilt auch für KI.

Fast alle Österreicher:innen haben e-Patientenakte

Dass anderswo ebenfalls nicht alles funktioniert, soll nun keine Ausrede bieten, dass sich die deutsche Politik zurücklehnen kann. Dafür gibt es schlicht zu viel zu tun. In Österreich wurde bereits 2015 eine elektronische Patientenakte eingeführt – dort heißt sie ELGA. Es ist „ein nationales System, das medizinische Dokumente digital speichert und für berechtigte Gesundheitsdienstleister und Bürger:innen zugänglich macht“, so Dr. Franz Leisch, Vorstand für Digitalisierung im gemeinnützigen Verein PRAEVENIRE. Unter anderem enthält ELGA einen digitalen Impfpass. Die Akte funktioniert über das Opt-Out-System. Soll heißen: Alle Bürger:innen nehmen grundsätzlich daran teil – falls das nicht gewünscht ist, muss bzw. kann aktiv widersprochen werden. Laut Leisch sind 97 Prozent der Österreicher:innen dabei – das sind 8,7 Millionen Menschen.

Und in Deutschland? „Die Digitalisierungs-Gesetze sind der richtige Weg, endlich mal einen Schritt nach vorne zu kommen“, findet Christian Bredl, Leiter der Techniker Krankenkasse (TK) in Bayern. Ende August hatte das Bundeskabinett die Entwürfe eines „Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ sowie eines „Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten“ beschlossen.

„Seit 2004 hätten wir eine elektronische Patientenakte bekommen sollen“, kritisierte Bredl. Sie werde „nun endlich mit einem Opt-Out-Verfahren 2025 verbindlich für alle Versicherten zur Verfügung gestellt“. Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Lauterbach zielt auf eine Teilnahmequote von 80 Prozent im übernächsten Jahr ab – Bredl hält das für „sehr viel zu hoch gegriffen“. Bislang sei man bei 1 Prozent von rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Damit sich die Akte durchsetzen könne, müsse sie für alle Nutzer:innen – Patient:innen und Ärzteschaft – einen „spürbaren Nutzen bieten“, betonte der TK-Vertreter. Zudem sollen mit den Digital-Gesetzen zum Beispiel das „E-Rezept“ weiterentwickelt, Digitale Gesundheitsanwendungen („Apps auf Rezept“) tiefer in die Versorgungsprozesse integriert und Voraussetzungen für Forschung verbessert werden. Es tut sich was.

Digitalisierung: Teil einer Vision Zero für die Medizin

Für Prof. Dr. Christof von Kalle vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung an der Charité steht fest: „Wir brauchen eine Vision Zero in der Medizin“. „In der Arbeits-, Flug- oder Verkehrssicherheit haben wir als Gesellschaft das Verständnis, dass wir überflüssige, vermeidbare Todesfälle für inakzeptabel halten.“

Im Bereich Gesundheit ist dem nicht so: Ein vermeidbarer Krebstodesfall? „Schicksal – oder es liegt halt in der Familie, oder derjenige war nicht beim Doktor oder hat geraucht“, so der Experte. Es herrscht eine veraltete Denkweise vor: „Das Individuum ist schuld für ein imperfektes System“. Dabei kann (datengetriebene) Prävention viel bewegen. „Wir messen jede verdammte Autobremse in diesem Land mindestens alle 2 Jahre. Machen wir ähnliches im Gesundheitssystem? Nein. Wir interessieren uns für Daten aus Nachuntersuchungen […] nicht.“

Europäischer Gesundheitsdatenraum: Revolution?

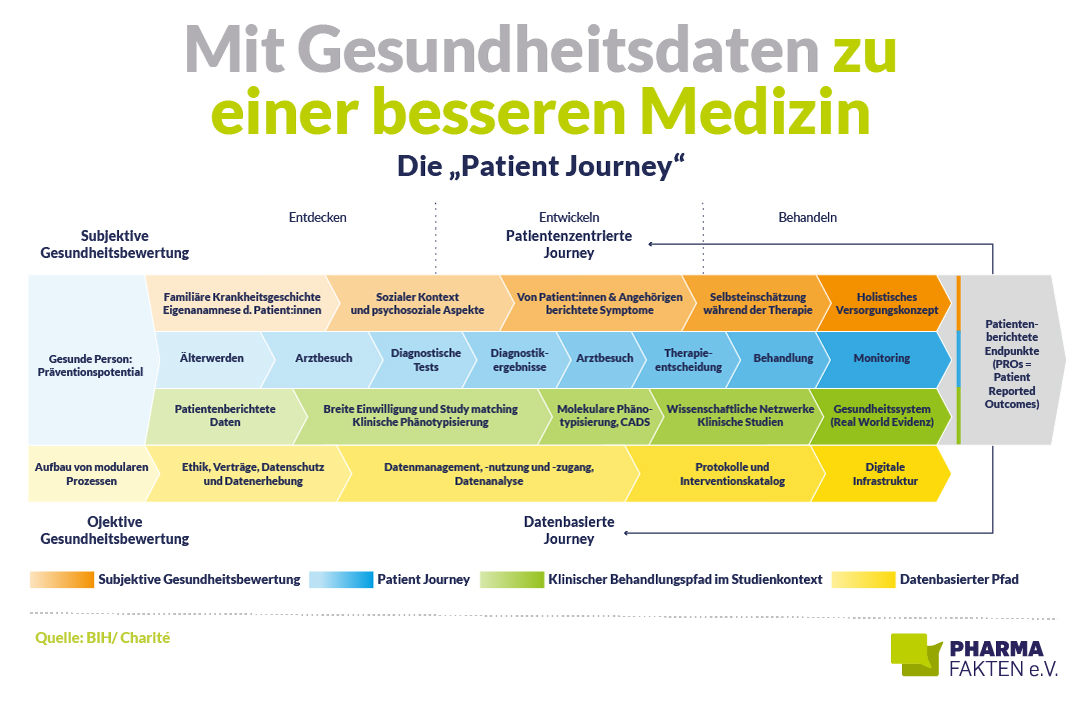

Dabei haben Gesundheitsdaten großes Potenzial – schließlich können sie die „ganze Patientenreise durch das System“ abbilden, erläuterte von Kalle (s. Pharma Fakten). Seine Vision: „Ein patientenzentriertes Gesundheitsdatenmanagement umgibt den Patienten mit einem virtuellen Datenraum, der in der Lage ist, diesen Prozess zu managen und zu erfassen.“

Genau diese Idee verfolgt die EU: Sie plant die Einführung eines Europäischen Raums für Gesundheitsdaten (EHDS). In den Medien werden die Entwicklungen rund um diesen EHDS „mit Skepsis“ diskutiert; die „Chance der Patienten auf Fortschritt spielt da eher weniger eine Rolle, obwohl das wichtig ist“. Der Charité-Mann forderte: „Wir brauchen eine patientenzentrierte Nutzung und Verwaltung von Gesundheitsdaten über die komplette Patientenreise hinweg. Wir müssen die tatsächlichen Prozesse nachverfolgen – sowohl zur Qualitätssicherung als auch zur Forschung.“ Versorgung und Forschung könnten kombiniert werden, um die Behandlung von Menschen mit schweren Krankheiten besser zu machen – indem Daten aus der „Real World“, also aus dem medizinischen Alltag, lückenlos erfasst und fortlaufend retrospektiv analysiert werden. In den Augen von Prof. Dr. von Kalle eröffnet der EDHS durch eine bessere Datenverfügbarkeit „die Chance auf eine Revolution in der Gesundheitsversorgung“.

Mit Blick auf Datenschutz-Diskussionen plädierte von Kalle, die „informationelle Selbstbestimmung in beide Richtungen zu respektieren“ – also sowohl in Bezug auf die Menschen, die ihre Daten teilen wollen, als auch in Bezug auf die, die das nicht wollen. „Wir klären bisher immer nur auf, dass Datenverlust etwas ganz Schreckliches ist. […] Aber wir klären nicht darüber auf, dass es für den Patienten Nachteile haben kann, wenn seine Daten nicht prozessiert werden.“ Balance ist gefragt. „Der Anspruch darauf, dass Daten prozessiert werden, muss genauso durchsetzbar sein wie der Anspruch darauf, die Daten nicht zu prozessieren.“ Gerade Menschen mit chronischen, schweren oder seltenen Leiden sehen die Vorteile – schließlich kann aus der Analyse von Daten möglichst vieler Menschen Wissen entstehen: Wissen über ihre Erkrankung, über mögliche Krankheitsverläufe, über eingesetzte Therapien.

Deutsches Gesundheitssystem wird digital

Von anderen Ländern – sei es UK oder Österreich – kann die Bundesrepublik jedenfalls einiges lernen. „Wir haben durch unser Zuspätkommen auch viele teure Fehlentscheidungen verschlafen“, schmunzelte von Kalle. „Jetzt ist es aber an der Zeit mit etwas weniger als Perfekten loszuhumpeln. Denn wenn uns unser Version 1.0 irgendwann peinlich ist, dann haben wir zu spät angefangen.“ Ex-NHS-Mitarbeiter Varsamis fasste zusammen: „Digitalisierung ist für immer, KI ist für morgen“.

Weitere News

Pharmastandort: Spitzenforschung schwer gemacht

Wie steht es um den Pharmastandort Deutschland? Das war Thema auf einer Podiumsdiskussion beim Europäischen Gesundheitskongress in München. Der Tenor: Deutschland hat hervorragende Bedingungen für Spitzenforschung, sieht sich allerdings wachsender internationaler Konkurrenz ausgesetzt. Und es hat ein paar Probleme, die dringend reformiert werden müssen, wenn es den Anschluss nicht definitiv verlieren will.

Medizin: Wenn Patient:innen auf „Reise“ gehen

Die konsequente Erhebung, Verknüpfung und Auswertung von im Laufe des Behandlungspfades erhobenen Gesundheitsdaten verbessern Therapieerfolg, Gesamtüberleben und Wohlbefinden von Patient:innen. Professor Dr. Christof von Kalle vom Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité, plädiert deshalb für eine ganzheitliche Betrachtung, bei der neben krankheitsspezifischen auch psychosoziale Aspekte und die subjektive Wahrnehmung der Menschen berücksichtigt werden. Ein Gespräch mit dem Krebsforscher und -arzt über das Konzept der „Patient Journey“.

Digitalisierung: „Mit diesen Gesetzen kann es einen Durchbruch geben“

Zwei neue Digitalgesetze sollen das Gesundheitswesen in Deutschland fit für die Zukunft machen. Ob das gelingen kann und woran es noch hakt, darüber haben wir mit Sylvia Thun gesprochen, Professorin für Digitale Medizin und Interoperabilität am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH).